| 文化書道会 | ||||||

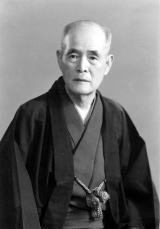

| 西脇呉石先生 | ||||||

|

文化書道会の初代会長である西脇呉石先生は、明治12年(1879年)に福井県勝山町(現在の勝山市)に生まれました。 福井県師範学校卒業の翌年には、習字の文検に合格し、福井高等女学校、東京府青山師範学校、府立第三高等女学校、東京商科大学などで永く育英の鞭を執りました。 先生の書道は、17歳より村田海石の書風を学び、21歳の時に入門しました。 村田海石は明治後期の関西書道界の第一人者で、呉石先生の作品を見て驚かれ、古法帖による稽古を推奨し、「呉郡の石打てば善く鳴る」の故事より「呉石」の號を授けました。 先生は、王羲之や趙子昂などを学び、明治三筆の一人で日本近代書道の父とも評される日下部鳴鶴に書論の講義を受け、また漢詩にも秀でていました。 先生の書かれたお手本は数多くありますが、なかでも「文部省書き方手本乙種」を通して、全国の学校では呉石先生の書を学びました。 このように先生は、書家として教育界に大きく貢献しました。 また晩年には文化書道会を主宰するなど、書道の普及発展に努めました。 先生の書は、芸術性と実用性を兼ね備え、整った美しさと気品のある書風であることにより、日本を代表する書道として長く後世に伝えられることが望まれます。 |

|||||

| 年 譜 | ||||||

| 明治12年(1879年) | 福井県勝山町(現在の勝山市)に生れる | |||||

| 32年(1899年) | 書を村田海石に学ぶ | |||||

| 福井県師範学校卒業 | ||||||

| 福井県武生町立高等小学校訓導 | ||||||

| 33年(1900年) | 文部省中等科習字検定に合格 | |||||

| 34年(1901年) | 福井県立高等女学校教諭 | |||||

| 40年(1907年) | 東京府青山師範学校教諭 | |||||

| 42年(1909年) | 東京府立第三高等女学校講師を兼任 | |||||

| 45年(1912年) | 日下部鳴鶴門下に入る | |||||

| 大正 6年(1917年) | 文部省国定書き方手本を揮毫 | |||||

| 昭和 7年(1932年) | 大倉高等商業学校講師 | |||||

| 10年(1935年) | 福井市で個展を開催 | |||||

| 11年(1936年) | 福井県勝山町にて呉石書画展覧会開催 | |||||

| 大阪市で呉石墨蹟展覧会開催 | ||||||

| 14年(1939年) | 東京商科大学講師 | |||||

| 30年(1955年) | 東京で呉石詩書展覧会開催 | |||||

| 34年(1959年) | 満80歳詩書画展開催 | |||||

| 37年(1962年) | 東京都美術館にて第1回文化書道展開催 | |||||

| 41年(1966年) | 東京で個展開催 | |||||

| 42年(1967年) | 勲四等瑞宝章を受章 | |||||

| 43年(1968年) | 東京で個展開催 | |||||

| 45年(1970年) | 逝去92歳 | |||||

| 従五位を追贈される | ||||||

| 平成20年(2008年) | 勝山城博物館 特別展開催 | |||||

| 「西脇呉石の世界−勝山が生んだ天才書道家」 | ||||||

| 27年(2015年) | 福井市立郷土歴史博物館 館蔵品ギャラリー展開催 | |||||

| 「福井の書家 西脇呉石」 | ||||||

| 27年(2015年) | 勝山城博物館に「呉石先生コーナー」が設けられました。 | |||||

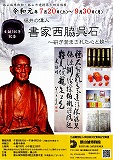

| 令和元年(2019年) | 勝山城博物館で特別展開催(7月20日〜9月30日) | |||||

| 生誕140年記念 福井の偉人 書家西脇呉石-研ぎ澄まされた心と線 | ||||||

|

||||||

| 会場風景 | ||||||

|

||||||

| 会場風景 | ||||||

|

||||||

| 会場風景 | ||||||

| 令和元年(2019年) | 勝山城博物館に常設の「呉石展示室」が設けられました。 |

|||||

|

||||||

| 会場風景 | ||||||

|

||||||

| 会場風景 | ||||||

| 主な著書 | ||||||

| 明治40年(1907年) | 「呉石詩書選集」 | |||||

| 43年(1910年) | 「三体千字文」 | |||||

| 大正 6年(1917年) | 「実用能書術」 | |||||

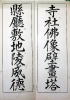

| 7年(1918年) | 「文部省国定教科書 書き方手本乙種」 | |||||

|

||||||

| (「文部省国定教科書 書き方手本乙種」の一部) | ||||||

| 昭和 9年(1934年) | 「呉石書画集」 | |||||

| 11年(1936年) | 「呉石翰墨」 | |||||

| 13年(1936年) | 「呉石詩草」 | |||||

| 14年(1939年) | 「草書の習ひ方」 | |||||

| 17年(1942年) | 「国民書道講座」 | |||||

| 23年(1948年) | 「中等習字帖」 | |||||

| 24年(1949年) | 「硬筆書方」 | |||||

| 25年(1950年) | 「文化書道講座」 | |||||

| 30年(1955年) | 「呉石詩書画」 | |||||

| 33年(1958年) | 「趣味の書道」 | |||||

| 35年(1960年) | 「高等書道講座」 | |||||

| 38年(1963年) | 「呉石詩草」 | |||||

| 39年(1964年) | 「呉石作品集」 | |||||

| 41年(1966年) | 「米寿記念詩書画」 | |||||

| 41年(1966年) | 「米寿記念南山帖」 | |||||

| 43年(1968年) | 「小倉百人一首」 | |||||

| 44年(1969年) | 「揮毫宝典」 | |||||

| |

||||||